-Historia de los rosarios públicos:

|

| Preparando el Rosario. Rico Cejudo |

El rezo del Santo Rosario nace como oración vocal y mental que se concreta en un instrumento de cuentas, pero que pronto se hace estética palpable en las imágenes de la Virgen con esta advocación, en las cofradías y hermandades, pero sobre todo es un fenómeno específico de la religiosidad popular desde fines del siglo XVII con el uso de los Rosarios públicos o callejeros.

El fenómeno tiene sus raíces en la Edad Media y en un ámbito mixto entre monjes cartujos y frailes dominicos principalmente, pero no se consolida y adquiere su conformación y primera expansión hasta la segunda mitad del siglo XV, fundándose la primera Cofradía del Rosario en Colonia en 1475 y en Sevilla en 1481. Pero la gran difusión del rezo y sus cofradías se produce tras la victoria en el acontecimiento de

Lepanto de 1571 y su atribución a la intervención de la Virgen del Rosario. El rezo y la devoción son respaldados oficialmente por la Santa Sede y la Orden de Predicadores, especialmente comisionados por el Maestro General, propaga a través de sus conventos con las misiones de frailes la fundación de cofradías en las distintas parroquias. Las Cofradías del Rosario estaban erigidas en los cenobios dominicos y en las iglesias mayores de muchos pueblos desde los años finales del XV y gozaban de grandes prerrogativas espirituales concedidas por los papas tanto a cofrades vivos como difuntos, por lo que fueron muchos los que se inscribieron en la Cofradía e incluso hicieron lo propio con sus familiares ya difuntos. Las cofradías del Rosario dominicas celebraban los primeros domingos de mes procesiones claustrales con la imagen titular con asistencia de los cofrades con rosarios en las manos y otra solemne por la calle en la festividad del primer domingo de octubre (Procesión de la Batalla Naval).

En la segunda mitad del siglo XVII aumenta la religiosidad popular a raíz del dramático episodio de

la Peste de 1649, Por un lado, se registra el incremento de las Misiones cuaresmales con motivo de mover a la conversión a las gentes a través de sermones sobre la culpa, la muerte o el castigo divino, confesiones y procesiones con la imagen de un Crucifijo. Por otro lado, se fomenta el rezo del Santo Rosario, que se fomenta extraordinariamente por los padres misioneros como devoción individual y comunitaria.

|

| Dibujo de José García Ramos |

Los primeros rosarios eran muy espontáneos, celebrados cada día a la aurora, mediodía y prima noche. Los Rosarios salían a diario a prima noche a fin de rezar el último tercio de la oración, pero los festivos las parroquias solían organizarlo por las tardes, casi a mediodía. Pronto se va a posibilitar una nueva salida comunitaria por las calles en la madrugada, es decir, tras el rezo primero de la aurora en la iglesia, los devotos se lanzan a la calle a entonar las avemarías, volviendo a la hora del alba a celebrar la eucaristía. Esta misa “de alba” acercaba la eucaristía a los trabajadores del campo, que comenzaban muy pronto su jornada laboral, y a los pobres y marginados de la sociedad, que a veces no se atrevían por su indumentaria a participar en los cultos de iglesia. En la segunda mitad del siglo XVIII y, sobre todo, en el XIX se le comienza a denominar al rezo de la madrugada “Rosario de la aurora”, creándose congregaciones y hermandades tituladas de la Aurora con este fin.

|

| Autor: Carlos Peñuela |

Las primeras comitivas del rezo del Santo Rosario salían con hachas encendidas o faroles para alumbrar el camino y a los devotos, divididos en coros para alternar los padrenuestros y avemarías y dirigidos por uno o dos eclesiásticos que controlaban el orden de la comitiva, marcaban el itinerario y paradas y realizaban los ofrecimientos de los Misterios. Después añadieron su insignia más significativa, el Estandarte o Simpecado, en forma de M (María), bordado en oro o con aplicaciones de plata y con un lienzo central representando una imagen de la Virgen, siendo una representación de la Inmaculada Concepción desde la “cuestión concepcionista” de 1613 o una pintura de la imagen mariana. El color más característico de estos Simpecados es el rojo carmesí, aunque se constatan también el blanco, verde, celeste, morado o negro, según el carácter de la propia institución que lo organiza o si se trata de un Rosario de ánimas o penitencial. Junto al Simpecado, pronto aparece la cruz como insignia que precede la comitiva y los faroles para alumbrar, que podían ser de mano o farolas artísticas y grandes, de enorme tamaño, llamadas Marías, que acompañaban el Simpecado no sólo como elemento de luz material, sino casi litúrgico. Igualmente tiende a cuidarse más el acompañamiento musical tanto en los coros como en el añadido de auténticas orquestas (violines, oboe, bajón…). Surge además una literatura propia basada en las coplas, sobre todo las de la aurora, que invitaban a los vecinos a rezar, nombraban los misterios, resaltaban las virtudes, privilegios y cualidades de la Virgen, recordaban a los difuntos o se referían a los tiempos litúrgicos. Todo esto hace que la comitiva fuera complicándose con un gran aparato externo, se perdiera la primitiva espontaneidad y se necesitara un continuo desembolso económico para su mantenimiento diario.

|

| Glorieta de García Ramos. Jardines de Murillo. Sevilla |

Los rosarios públicos podían ser extraordinarios cuando sólo salían en ocasiones determinadas a lo largo del año: de Gala para conmemorar alguna efeméride, los de Ánimas en los primeros días del mes de noviembre, los de Cuaresma, los de rogativas por alguna calamidad pública o los de acción de gracias. Todo rosario poseía por lo general un doble juego de insignias, uno más simple para diario: cruz de palo, faroles de baja calidad, Simpecados con bordados simples y lienzos con imágenes de tosca factura; y otro de mayor riqueza para las extraordinarias con auténticas obras de arte en orfebrería y bordados, destacando sobre todo los Simpecados.

A partir del siglo XIX el Rosario público se limita progresivamente a las procesiones de la aurora los días festivos y la devoción va centrándose en la imagen de la Virgen a la que se rinde culto y se la procesiona en su festividad.

|

| Conflictos en el Rosario de la Aurora |

-Los rosarios públicos en Estepa:

A lo largo del siglo XVII y XVIII se extendieron en la villa de Estepa las hermandades y cofradías del Rosario dedicadas a imágenes gloriosas. El P. Barco en su manuscrito menciona un documento autógrafo del vicario don Gerónimo de Ribera en el que fecha el germen de la práctica devocional de los rosarios en Estepa en 1645: Día de la Natividad de Nuestra Señora, ocho de septiembre de mil seiscientos cuarenta y cinco. Se comenzó a rezar el rosario a coros en la Iglesia Vieja y se ha continuado el rezarlo todos los domingos y las nueve fiestas de Nuestra Señora. Los rosarios pasaron a ser públicos en la villa de Estepa y de su auge y propagación surgieron numerosas hermandades dedicadas a este culto.

En la segunda mitad del siglo XVI, hacia 1588, se fundó la Cofradía de Ntra. Sra. del Rosario en la Iglesia-Parroquial de Santa María promovida por la Orden de Predicadores (Ver

aquí). La hermandad fue refundada en 1685. Esta cofradía celebraba anualmente la fiesta conmemorativa del combate naval de Lepanto el 7 de octubre. En un inventario de 1702 se menciona que la hermandad conservaba un estandarte de damasco encarnado con la imagen de la Virgen y Santo Domingo, con su cruz de plata. La imagen de Ntra. Sra. del Rosario fue realizada a finales del siglo XVI y se le atribuye a la escuela granadina. Tiene la peculiaridad de que es la única imagen de Estepa que posee ráfaga, ha sido restaurada pocas veces, sostiene el centro en su mano derecha y ha recuperado recientemente el Niño Jesús que llevaba en su brazo izquierdo.

El final del siglo XVII y el principio del siglo XVIII supuso el impulso de la expansión de la devoción rosariana en la villa. Se crearon cofradías con título del rosario en casi todas las iglesias estepeñas mediante las cuales ejercitar dicha práctica devocional.

En 22 de noviembre de 1701 se funda, con la preceptiva aprobación del vicario, la primera hermandad del Rosario como tal. Se trata de la Cofradía del Rosario de María Santísima de los Remedios, fundada en la Ermita de la Vera Cruz y compuesta exclusivamente por hombres, aunque ya a finales del siglo XVII comenzó a salir de la ermita de la Vera Cruz un rosario público (Ver

aquí). La hermandad toma como titular la imagen de Ntra. Sra. de los Remedios que se encontraba en la ermita y que acompañaba al Cristo de la Vera Cruz en las procesiones. La imagen es una obra anónima del siglo XVII de escuela granadina. En 1733, dicha corporación rosariana solicitó la agregación de la cofradía de la Vera Cruz que desde tiempo inmemorial existía en la ermita, aunque por entonces había decaído bastante. En 24 de junio de 1747 se forma la hermandad de mujeres con el mismo título, con aprobación del vicario don Manuel Bejarano y Fonseca. Esta Hermandad del Rosario se encargó de costear a lo largo del siglo XVIII las cuantiosas obras de ampliación y reforma del templo, cuyo camarín es una joya del barroco, bajo el mecenazgo del Marqués de Estepa D. Juan Bautista Centurión, que fue nombrado Hermano Mayor de la Hermandad en 1737.

La Hermandad de hombres se encargaba además de los cultos del mes de mayo y del Jueves Santo, y la de mujeres celebraba sus cultos a la Virgen en la festividad de San Juan Bautista el 24 de junio. Ambas hermandades elegían Hermano Mayor cada año. En ambas hermandades existía la figura del "demandante" para recaudar fondos para la hermandad. Las hermandades fueron suspendidas durante la reforma de las ordenanzas a finales del siglo XVIII y se aprobaron los nuevos estatutos en 1797 como Cofradía de la Santa Vera Cruz y Rosario de los Remedios, con el establecimiento de una Escuela Pía para niñas pobres.

El principal culto de la hermandad era el Rosario Público que tenía lugar diariamente por las calles de Estepa. En sus estatutos se recoge como se debía organizar el Santo Rosario: “Concluidos estos ejercicios y dado el toque de Animas, acudirán a dicha iglesia todos los hermanos y saldrán por las calles canto el Santo Rosario de Nuestra Señora, en que se llevará delante un estandarte o Simpecado con la imagen de Nuestra Madre de los Remedios y detrás para concluir y cerrando la imagen de Jesús Crucificado, el que llevará uno de los tenientes eclesiásticos, quedándose el Hermano Mayor y demás tenientes para cuidar de su buen orden formando diversos coros para que todos vayan rezando y eviten conversaciones mientras la música canta.”

El 2 de junio de 1702 se funda en la Ermita del Santo Cristo de la Sangre la Hermandad del Santo Rosario de Nuestra Señora del Carmen (Ver

aquí). En 1692 Esta hermandad se fundó a petición de un grupo de devotos en 1692 que habían comenzado a practicar en esta ermita la devoción del Rosario y solicitaron al vicario la pertinente licencia para realizar las procesiones rosarianas. La imagen de Ntra. Sra. del Carmen fue regalada por la marquesa doña Leonor María Centurión y Mendoza al terminar el siglo XVII. La hermandad entró en conflicto con la Cofradía del Corpus Christi y del Santo Cristo de la Sangre, titular de la ermita, por el mantenimiento del hospital de pobres transeúntes, resolviéndose con la fusión de ambas en 1728, pasando el hospital a cargo de la corporación rosariana y encargándose además de la ampliación de la ermita. En 1744 se funda la Cofradía de Ntra. Sra. del Carmen, dependiente de la Orden carmelita, y en 1801 la Venerable Orden Tercera de Ntra. Sra. del Carmen, pero la iglesia continuó regentada por la hermandad rosariana.

En el inventario de la Hermandad rosariana del Carmen aparece un apartado titulado “cuarto de los faroles”, donde destacan 4 farolas nuevas de cristal grandes, otras medianas y diversos faroles. En la iglesia figura un Estandarte carmesí de damasco carmesí para el Rosario de cada día y en la sacristía otro de terciopelo del mismo color con la Virgen y punta de plata. Además figura otro, el de Gala, con vara de plata, compuesto en tisú de plata con el escudo del Carmen en chapa de plata a martillo y que se encontraba en Santa Clara.

El auge de la devoción rosariana también se encontró entre los devotos de Nuestra Señora de la Asunción, fundándose en 1732 la hermandad del Rosario homónima y poco después una hermandad del Rosario de la Aurora. Esta última celebraba la fiesta principal en la madrugada del primer domingo de octubre y finalizaba al romper el día, en el cual la hermandad celebraba también cabildo en casa de su hermano mayor para elegir el nuevo responsable.

En los inventarios todos los bienes de la Hermanad rosariana de la Asunción figuran como donaciones personales, destacando un estandarte de tela con su vara de plata, cruz dorada, dos farolas grandes y varios faroles pequeños. En el inventario de la Aurora de la Asunción, firmado por Pedro Jurado, figuran dos estandartes o simpecados muy humildes, de felpa y damasco, una lámina de la Virgen y un crucifijo de madera como elementos más notables. Como bienes inmuebles un censo y sus réditos sobre un olivar en el partido de Lora que dejó Francisco Ramos, presbítero.

Estas hermandades rosarianas tuvieron que convivir con la antigua e histórica Cofradía de Nuestra Señora de la Asunción (Ver

aquí), cuya antigüedad se remonta a la reconquista de la ciudad por Fernando III El Santo el 15 de agosto de 1240. La cofradía regentaba el Hospital de pobres enfermos, por el que pleiteo con las hermandades rosarianas. En 1771 se siguieron unos autos contra la hermandad de la Aurora y en 1777 se celebró una escritura de concordia entre la cofradía de la Asunción y la del rosario para poner fin a las disputas habidas entre ambas. Sin embargo, las diferencias entre ambas motivaron que en 1789 la Cofradía y Hospital de la Asunción pidiera al Consejo que se extinguiera la hermandad del Rosario homónima. Esta petición provocó que el Consejo suprimiera en 1791 todas las hermandades estepeñas, excepto las hospitalarias, sacramentales y de Ánimas, y solicitara la reforma de sus ordenanzas. Fue así como los bienes de las hermandades rosarianas de la Asunción pasaron a la cofradía homónima. La imagen de Ntra. Sra. de la Asunción está datada en torno a 1616, cuando se edifica su ermita extramuros en la calle Mesones.

En la segunda mitad del siglo XVIII aparece las primeras referencias a la Hermandad del Rosario de Ntra. Sra. de la Concepción, fundada en la Ermita de la Concepción (Ver

aquí). La corporación rosariana convivió en la ermita con la antigua Cofradía de la Concepción, que fue fundada el 18 de enero de 1534 y que edificó la ermita que se bendijo en 1548. Por la relación presentada en 1791 a requerimiento del Consejo de Castilla, parece que era entonces la única corporación existente en dicha ermita, lo que significa que la hermandad del Rosario acabó absorbiendo a la cofradía. En su inventario sólo figura como elementos del cortejo rosariano un estandarte azul y 18 faroles de asta. En un informe de 1795 se menciona la hermandad como Confraternidad de mujeres del Rosario de la Purísima Concepción de Nuestra Señora. La imagen de Ntra. Sra. de la Concepción fue traída desde Madrid por la marquesa de Estepa, María Luisa Centurión y Arias Dávila, en 1765.

Desde 1701 a la segunda mitad del siglo XVIII se fundan un total de seis hermandades del Santo Rosario en Estepa: Remedios de hombres (1701) y mujeres (1747), Carmen (1702), Asunción (1732) y Aurora, y Concepción. A estas hermandades hay que añadir la Cofradía de Ntra. Sra. del Rosario de Santa María, fundada en 1588 y realizando el rezo del Rosario en la iglesia mayor desde 1645. En la iglesia parroquial de San Sebastián y ermita de Santa Ana se le dedica un retablo, Rosario y Amor Hermoso respectivamente, pero no se funda hermandad rosariana. Todas estas hermandades realizaban el rezo del Santo Rosario a diario por las calles estepeñas, siguiendo un cortejo establecido y acompañadas por música. En sus cortejos llevaban estandartes y faroles, contando algunas de ellos con ejemplares de más calidad para los días festivos. Las hermandades tienen también en común que iniciaron las reformas de sus ermitas y se encargaron de su decoración en el siglo XVIII, construyéndolas bajo un mismo sistema compositivo con la característica torre-camarín en la cabecera para albergar a sus imágenes titulares. En su construcción participaron maestros de obra y canteros como Cristóbal García, Juan Antonio Blanco o Andrés de Zabala, retablistas de la escuela ecijana como Juan José González Cañero y Juan Guerrero, retablistas de la escuela antequerana como Francisco Primo, pintores como la familia de Manuel de Jódar, escultores de la escuela antequerana como José de Medina, Andrés de Carvajal o Diego Márquez, y algunas obras procedentes de la Corte realizadas por el escultor Luis Salvador Carmona. Destaca el camarín de Nuestra Señora de los Remedios, las pinturas de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción o la portada de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen.

|

| Hermandad de la Virgen de la Alegría. Sevilla |

Las hermandades estepeñas que en el siglo XVIII realizaron el ejercicio del rezo del Santo Rosario mantienen la tradición de procesionar con su Estandarte identificativos, que preside junto a la imagen titular el culto en la novena y representa a la hermandad en los cortejos procesionales oficiales. Todas las hermandades salen en su procesión anual con su estandarte, excepto la imagen de la Concepción y la de Santa María, cuyos estandartes no se conservan. Las hermandades ya no usan varios estandartes ocasionales sino uno único representativo. La hermandad de la Concepción poseía un estandarte azul, la hermandad rosariana de la Asunción un estandarte de tela, la hermandad de la Aurora de la Asunción dos estandartes, la hermandad del Carmen dos estandartes de damasco carmesí y uno de tisú de plata, la hermandad de los Remedios un estandarte y la hermandad de Santa María un estandarte de damasco encarnado.

El elemento más representativo de los Rosarios públicos que han perdido las hermandades estepeñas es el acompañamiento de faroles de diferentes tamaños durante su procesión anual. Se mencionan en sus inventarios faroles de asta, faroles pequeños y faroles grandes o Marías. El número de faroles iba de los dos faroles grandes y otros pequeños que tenía la hermandad de la Asunción a los dieciocho de la hermandad de la Concepción. La hermandad del Carmen los guardaba en un “cuarto de los faroles”, donde destacaban cuatro farolas nuevas de cristal grandes, otras medianas y diversos faroles. El farol en las hermandades de gloria es un elemento histórico e identificativo de las mismas, que no sólo servían para dar luz durante el rezo sino que adquirían un significado casi litúrgico cuando acompañaban al Simpecado.

|

| Faroles acompañando a la Virgen del Carmen |

|

| Faroles acompañando a la Virgen de los Remedios |

Las hermandades estepeñas realizan una novena, antiguamente una octava, en honor a su titular, con besamanos, día dedicado a la Caridad y rezo del Santo Rosario. La novena termina con la función principal de la hermandad y la procesión de la imagen titular. La hermandad de los Remedios dedica el 3 de mayo, fiesta de la Invención de la Santa Cruz, al besamanos de su titular, y la novena y función principal con anterioridad al tercer domingo de mayo, día de la procesión. La hermandad del Carmen celebra dos novenas, una en julio con motivo de su onomástica el día 16 y otra con anterioridad al día 12 de septiembre en el que celebra la procesión. En ambas hay eucaristía por la mañana y la tarde. La hermandad de la Asunción también celebra dos novenas, una con anterioridad a la procesión del 15 de agosto y otra conocida como "del Terremoto" en noviembre. La Inmaculada Concepción, ahora titular de Paz y Caridad, celebra novena y procesión el 8 de diciembre. La antigua del Rosario de Santa María no está incluida actualmente en ninguna hermandad, por lo que no se celebran cultos ni procesión.

Por último, señalar que las hermandades estepeñas procesionan desde muy antiguo en andas que portan tronos, templetes o baldaquinos para las imágenes, siendo una característica de las hermandades estepeñas. Ntra. Sra. de los Remedios procesiona en unas andas con trono de madera dorada, espejos y ángeles que se relaciona con la obra del antequerano Francisco Primo en la segunda mitad del siglo XVIII. Ntra. Sra. del Carmen procesiona en unas andas de plata realizadas en 1745 y renovadas en 1749, contratándose la obra con el granadino Vicente Ruiz Velázquez y realizadas por José Anaya. Ntra. Sra. de la Asunción posee dos templetes, unas andas de plata del último cuarto del siglo XVII y restauradas por Vicente Ruiz Velázquez en 1750 y otras estrenadas en 2008. Es la única hermandad de gloria que cambió las andas por un paso de costaleros. La Inmaculada Concepción procesiona en unas andas doradas sin templete que pertenece a Paz y Caridad, pero en fotografías antiguas aparece en el templete de la Asunción. La hermandad del Rosario de Santa María también poseía unas andas plateadas y ráfagas que se ven en fotografías antiguas de la iglesia de Santa María.

Artículos y libros relacionados:

-

La devoción del Rosario en Andalucía: rosarios públicos, hermandades y coplas de la Aurora. Romero Mensaque, Carlos José.

V Jornadas sobre Religiosidad Popular. 2007

-

El fenómeno rosariano en Estepa. Romero Mensaque, CJ. Anuario de estudios locales. 2011

-

La tradición de los rosarios públicos en la España moderna: Historia y tipología. Romero Mensaque, CJ. Actas I Encuentro Nacional de Cofradías del Rosario. Caleruega. 2014

-

Archivo general del Arzobispado. Serie Hermandades

-Hermandades, cofradías y otras corporaciones religiosas no penitenciales en la Estepa de la Modernidad. Jorge Alberto Jordán Fernández.

Miscelánea Ostipense. Estudios sobre historia de Estepa. 2013

-

Memorial Ostipense, Aguilar y Cano, A. 1886. Anel, Granada, 1975

-El Rosario de Aurora que acabó a farolazos. Mónica Arrizabalaga, ABC, 2014

-

17 de junio: 325 años del primer Rosario público en Sevilla. M. J. Roldán. Pasión en Sevilla. ABC

-

Hermandades del Rosario en Estepa. Devociones de Estepa. 2009

-

El baldaquino estepeño, la imagen realzada. Devociones de Estepa. 2019

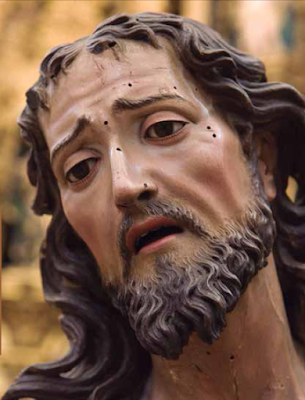

En este año de 2016 se conmemora el primer centenario del nacimiento del escultor e imaginero Luis Ortega Bru. Con este artículo nos sumamos a la celebración del primer centenario de este genio singular de la imaginería, cuyo arte también fue apreciado por los estepeños contemporáneos del autor.

En este año de 2016 se conmemora el primer centenario del nacimiento del escultor e imaginero Luis Ortega Bru. Con este artículo nos sumamos a la celebración del primer centenario de este genio singular de la imaginería, cuyo arte también fue apreciado por los estepeños contemporáneos del autor.  En 1955 se trasladó a Madrid como maestro escultor de los Talleres Arte Granada, abriendo posteriormente un taller propio en la capital. El escultor también estuvo trabajando para los Estudios Cinematográficos Bronson, tallando esculturas de canon clásico y diseñando decorados para sus películas. En esta segunda etapa realizó numerosas obras para Cádiz y su provincia, comienza a trabajar para Jerez de la Fra a partir de 1967 y realiza Ntro. Padre Jesús en su Soberano Poder ante Caifás (1975) y la Virgen de la Salud (1977), ambos titulares de la Hermandad de San Gonzalo de Sevilla.

En 1955 se trasladó a Madrid como maestro escultor de los Talleres Arte Granada, abriendo posteriormente un taller propio en la capital. El escultor también estuvo trabajando para los Estudios Cinematográficos Bronson, tallando esculturas de canon clásico y diseñando decorados para sus películas. En esta segunda etapa realizó numerosas obras para Cádiz y su provincia, comienza a trabajar para Jerez de la Fra a partir de 1967 y realiza Ntro. Padre Jesús en su Soberano Poder ante Caifás (1975) y la Virgen de la Salud (1977), ambos titulares de la Hermandad de San Gonzalo de Sevilla.