12/9/11

CAMINO DE SANTIAGO

-Historia

El rey asturiano Alfonso II, se convirtió en el primer peregrino de la historia, recorriendo el Camino del Norte, y levantando una humilde iglesia (llamada de Antealtares) sobre la tumba del Santo, y un monasterio benedictino. Inaugura con ello una costumbre que no ha cesado hasta nuestros días, la de peregrinar a Santiago, convirtiéndola en uno de los centros espirituales más importantes de la cristiandad.

Tras él vinieron las primeras peregrinaciones que se realizaron entre los fieles de los reinos peninsulares. Con aportaciones posteriores, especialmente importante la de de Alfonso III, (866-911), que el 6 de mayo del 899 consagraba una basílica mayor que la anterior, y entorno a ella surgieron otras edificaciones religiosas y una nueva población.

Desde Metz, en la vecina Francia, a partir del año 860 tiene su origen el peregrinaje internacional, convirtiéndose en el primer y más importante centro de peregrinación fuera de la península. Desde Europa, a través de Francia, y de la ruta que desde entonces llevará su nombre, el Camino Francés, se canaliza la afluencia de peregrinos provenientes de toda la cristiandad. En el 950 se tiene constancia de la peregrinación realizada por el obispo Godelesco de Le Puy.

Almanzor, (al-Mansûr, “el Invencible”), se encargó de ralentizar el desarrollo de por la entonces floreciente Arcis Marmoricis, interrumpiendo y poniendo en peligro las rutas de los peregrinos. En el 997 destruye por completo la ciudad, según su costumbre; respetando la tumba del Santo, y ordenando que las campanas de la basílica compostelana sean transportadas a hombros de prisioneros cristianos hasta Córdoba, la magnífica capital de Al-Andalus.

El obispo San Pedro de Mezonzo auspiciado por el rey de León Bermudo II (984-999), inicia la reconstrucción de la Basílica y de la ciudad. Desde el 913, el reino de Asturias se había convertido en reino de León, y Compostela era el principal centro espiritual del mismo.

Entorno al año 1075 en tiempos de Alfonso VI comenzó la construcción de la Catedral de Santiago de Compostela, promovida por el obispo Diego Peláez y dirigida por el Maestro Esteban, se implantaba así el Arte Románico que ya se venía utilizando en Europa y otros puntos del reino, como en San Isidoro de León, el primer templo que introduce el románico, y que servirá de espejo al resto de los templos del orbe cristiano. Fue en el año 1063 cuando se consagró San Isidoro por los reyes de Castilla y León, Fernando I y Doña Sancha.

Dos importantes hechos impulsan la expansión del Románico en el siglo XI: el avance de la Reconquista, por un lado, y por otro, la política de unificación ideológica y constructiva emprendida por Roma a través de la orden de Cluny, en Francia. La importancia del Camino de Santiago, vertebrador del Norte, libre ya de la ocupación musulmana, será capital a la hora de introducir esta nueva manera de entender el arte, será una reforma arquitectónica-teológica en toda regla. Es así como penetra en el reino el espíritu de Cluny, a través del Camino de Santiago. Religiosos vinculados a Cluny elaborarán el Códice calixtino y la Historia compostelana y los reyes españoles favorecerán en todo lo posible la constitución y proyección de una red de monasterios cluniacenses en el norte de España y singularmente alrededor del Camino. Esa política está íntimamente relacionada con el deseo de los monarcas españoles de romper con su aislamiento respecto de la Cristiandad mediante lazos dinásticos, culturales y religiosos.

El nuevo templo compostelano será una gran iglesia de peregrinación de tres naves, planta de cruz latina, cabecera con girola, y cinco capillas absidiales. En el año 1095 el papa Urbano II trasladó la sede episcopal desde Iria Flavia a Compostela.

Durante el siglo XI Sancho el Mayor de Navarra realizó una serie de mejoras en la ruta que enlazaba con Santiago con el objetivo de dotar de mayor seguridad a los peregrinos. Pero será en época del obispo Diego Gelmírez (1100-1139), gran mecenas cuando se produzca una auténtica eclosión de las peregrinaciones. Se encargó de ampliar la basílica, construyendo una tercera. A ello se suma que por la misma época, el papa Calixto II (1119-1124), instaurase el Año Santo Compostelano, cada año que el 25 de julio caiga en domingo, completando una serie que sigue la siguiente rutina: 6-5-6 y 11. En este sentido, y relacionado con Calixto II, es especialmente importante mencionar el primer libro de viajes, incluido en el “Códice Calixtino”, una compilación de cinco libros, cuyo quinto volumen “Iter pro peregrinis ad Compostellam” es una auténtica guía del peregrino llevada a cabo por el monje, Aymeric Picaud, acompañante y secretario de Guido de Borgoña, el futuro Papa, en la peregrinación que ambos llevaron a cabo en el año 1109.

El trayecto de cada etapa se aproximaba a los 30 kilómetros diarios y, según el punto de incorporación, la duración del itinerario oscilaba entre uno y dos meses. La necesidad de informar sobre los gastos del viaje al incesante flujo de devotos que, en los momentos de máximo apogeo, se calculaban entre 200.000 y medio millón al año, hizo que, en torno a 1130, el clérigo francés Aimeric Picaud redactara una guía, un folleto turístico, que circuló con el título de Liber Peregrinationis. En ella se describe la infraestructura y los servicios de la red viaria: cita las localidades urbanas y albergues rurales donde se podía pernoctar, y advierte sobre los alimentos que produce cada región, la buena o mala calidad de las aguas, y los abusivos “fraudes, de todo tipo, que abundaban en la ruta de los santos”. Pero la guía es también un catálogo precoz del arte románico, al incluir y comentar los hospitales, los monasterios y las grandes iglesias que salpicaban el recorrido, para que los romeros entraran a rendir culto a las reliquias. Cinco eran estas iglesias de peregrinación: San Martín de Tours, San Marcial de Limoges, Santa Fe de Conques, San Saturnino de Tolosa, y Santiago de Compostela. Las cuatro francesas presidían cada uno de los itinerarios que podían elegirse para emprender el camino a Galicia.

A lo largo del camino, se construyen iglesias y hospitales bajo la advocación de Santiago y, también, por otras adoraciones muy consideradas en los siglos XI y XII. Todavía podemos ver en las poblaciones por las que se peregrinaba, las indicaciones calle del Camino e iglesia de Santiago, que marcaban el recorrido medieval.

Alrededor de la nueva basílica surge un nuevo burgo cada vez más importante, con su típica organización gremial en el entramado urbano, y una ciudad amurallada a la que se accedía por siete puertas. En paralelo a la Rua do Vilar, Gelmírez construye la Rua Nova, ambas calles son todavía hoy día las arterias del Casco Antiguo compostelano. En 1147, un nutrido grupo de cruzados, unos 13.000 acuden en masa a presentar su ofrenda al Apóstol. A partir del S. XVIII, y sobre todo del XIX, las peregrinaciones declinan, hasta recuperarse definitivamente en el último tercio del S. XX.

Muchos son las mujeres y hombres que han peregrinado a lo largo de los siglos, la mayoría anónimos, otros por ser personajes relevantes, han pasado a la Historia. Sin embargo, todos tienen en común una motivación, atraídos en unos casos por esa espiritualidad que se desprende del “Campus Stellae”, en otros movidos por una profunda devoción.

A los ya mencionados, se suman reales nombres como: Matilde, hija del rey de Inglaterra Enrique I en 1125; el rey de Francia, Luis VII, en 1154; Guillermo X, duque de Aquitania, en 1137; Brígida de Suecia en 1341; Alfonso VII en 1138; la reina Isabel de Portugal en 1325; los Reyes Católicos en 1488; Felipe el Hermoso y su esposa Juana la Loca; Federico II del Palatinado; Felipe II; Jacobo Sobieski , padre del rey Juan III de Polonia (1611), o Alfonso XIII en tiempos más modernos. Sin olvidarnos del actual monarca, Juan Carlos I, que en numerosas ocasiones ha acudido a Compostela. Artistas como el pintor flamenco Jan Van Eyck en 1429, viajeros como el inglés George Borrow, en el S. XIX. Ya en el XX es notoria la presencia de intelectuales o actores, personas de importante poder mediático, caso de la actriz Shirley Maclaine, que en 1994 realizó el Camino Francés plasmando sus experiencias en un libro de notable éxito en su país, Estados Unidos, “El Camino”. El escritor brasileño Paulo Coelho, realizó el Camino Francés en dos ocasiones, de donde surgió el libro “el Peregrino”. El escritor español Fernando Sánchez Dragó, que en 1999 publicó su libro “Historia mágica del Camino de Santiago”. El actor Anthony Quinn, quien participó en una serie de TV dedicada al Camino, lo mismo que Charlton Heston. Premios Nóbel de literatura de la talla de Gabriel García Márquez, Camilo José Cela, José Saramago, Graham Green, Jorge Luís Borges, o Ian McEwan, han visitado en alguna ocasión la ciudad. Pero quizás la visita que más repercusión mediática ha tenido en nuestros tiempos, es la doble peregrinación llevada a cabo por el carismático papa Juan Pablo II en 1982, y 1989.

La Compostela que conocemos hoy día es una ciudad barroca, de finales del XVII y principios del XVIII, una ciudad cuya teatralidad, y el juego de luces y sombras sobre sus fachadas, hace que sea muy distinta de día y de noche. La plaza del Obradoiro, corazón y símbolo de la ciudad, a pesar de sus cuatro estilos diferentes, consigue mantener una cierta unidad, posiblemente gracias a la omnipresencia del granito. Hay dos hechos que sin duda han cambiado el destino de Santiago y el Camino que a ella conduce: la declaración del casco histórico como Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985; y ya en 1993, en pleno Año Santo, el Camino Francés es también declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Previamente, en 1987, el Consejo de Europa había declarado el Camino de Santiago Primer Itinerario Cultural Europeo. Esto provocó la implicación en una tarea de promoción sin precedentes, de todas las Comunidades Autónomas por cuyo territorio transcurre la ruta Jacobea que conduce al Campus Stellae.

-Rutas

El Camino Francés:

El Camino de Santiago comúnmente conocido es el que proviene de Somport y Roncesvalles, también denominado Camino Francés. Es la gran ruta de 750 kms. Que enlaza Europa con el norte de España: Aragón, Navarra, Rioja, Castilla, León y Galicia, y llega hasta el “fin de la tierra” de los hombres medievales. Es el camino que surge pocos años después de la aparición del cuerpo del Apóstol y se convierte desde el siglo X en el eje que articula la consolidación del imperio de Alfonso VI y Alfonso VII, que permite la normalización del culto traído por los cluniancenses frente a la iglesia española mozárabe. El pontífice difundió la alegre noticia a toda la cristiandad, exhortando a los fieles a viajar hasta Galicia para venerar la reliquia exhumada. Francia, por su proximidad geográfica, inauguró la peregrinación internacional, abriendo en su territorio el Camino de Santiago

Un pacífico ejército de romeros partía todos los años de cuatro localidades galas, convertidas en cabecera de la Ruta Jacobea: Tours, que recogía a los peregrinos procedentes de los Países Bajos; Vézelay, a los alemanes; Le Puy, el resto de los centroeuropeos; y Arles, a los italianos. Aprovechando antiguas calzadas romanas, cruzaban los Pirineos por los puertos de Roncesvalles (Camino Navarro) y Somport (Camino Aragonés), confluyendo todos los senderos en la localidad Navarra de Puente la Reina, para otros en Obanos. A partir de aquí, el camino se unificaba, atravesando Logroño, Burgos, León, Astorga y Ponferrada (Camino Real). El peregrino, que se apoyaba para andar en un bordón del que colgaba la calabaza del agua que usaba como cantimplora, y con el distintivo de la concha en el pecho, penetraba entonces en el ondulado paisaje gallego, pespunteando de tojos y mimosas, hasta escalar el Monte del Gozo, desde donde se divisaba Compostela.

Es la gran ruta comercial en la que se funden y crecen las ciudades de Jaca, Pamplona, Logroño, Burgos, Carrión de los Condes, León, Astorga, etc. Y sobre todo, es el gran camino espiritual, popularizado por el Codex Calixtinus de Aymeric Picaud, que atrajo a millones de peregrinos durante la Edad Media, aunque desde el renacimiento vivió un lento declive. El Camino Francés tiene las siguientes variantes:

-El Camino Aragonés: Realmente es otra variante del Camino Francés, que se inicia en España a partir del Puerto de Somport (Huesca) y enlaza con el camino que parte desde la ciudad francesa de Arles, que a su vez recogía a los peregrinos italianos. La ruta aragonesa atraviesa las provincias de Huesca, Zaragoza y Navarra pasando por ciudades como Jaca, Sangüesa, Monreal y Obanos.

-El Camino Madrileño: Variante del Camino Francés, que traía a los peregrinos de Madrid y Valladolid hacía la ciudad de Sahagún (León) donde se une al Camino Francés. Muchos pueblos de la ruta tienen la típica estructura caminera y están jalonados de referencias jacobeas. En sentido inverso, los gallegos que venían a segar a Madrid cruzaban la sierra por el puerto de la Fuenfría. La ruta madrileña atraviesa las provincias de Madrid, Segovia, Valladolid y Madrid. Existen otros caminos que se unen al madrileño y que parten desde Toledo o desde Guadalajara.

-El Camino Vasco del Interior: Fue la más importante entre los siglos X y XIII, al encontrarse el Camino del Norte asediado por los asaltos de los bárbaros normandos y el Camino Francés por la dominación árabe. El Camino parte de Irún y se desarrolla por las provincias de Guipúzcoa y Álava, pasando por las ciudades de San Sebastián, Beasáin, Tolosa, Hernani y Vitoria. El camino se une a la ruta francesa en Santo Domingo de la Calzada si se opta por la ruta de Haro o en Burgos si se opta por la ruta de Miranda de Ebro.

-La Ruta de la Lana: Es la ruta ganadera que seguían los esquiladores, ganaderos y comerciantes relacionados con las mercancias de la lana y derivados de esta, y unía al gran productor ovino de La Mancha, que partía desde Cuenca, con Burgos, capital comercial de la luna durante los siglos XVI y XVII. Existe una peregrinación documentada por esta ruta en la primavera de 1624 de Francisco Patiño, María Franchis y Sebastián de la Huerta. A esta ruta se unen otros caminos desde Valencia, Alicante, Albacete o Cartagena.

-Camino del Ebro: Es el camino que parte desde Castellón-Teruel o desde Tortosa (Tarragón) para unirse en Pinar del Ebro y dirigirse a Zaragoza para visitar a la Virgen del Pilar. Otros llegan desde Andorra, desde Lérida o desde Montserrat. Desde la capital aragonesa el camino se unifica en dirección a Logroño, donde se une al Camino Francés.

-Europa a través del Camino Francés: Los alemanes septentrionales y los peregrinos del centro y el norte de Europa entraban en Francia a través del camino lemovicense. Los alemanes del sur, los suizos, los austríacos y los peregrinos de Europa del Este (Bohemia, Moravia, Hungría, Croacia…) se valían del camino podense atravesando Suiza. En Centrouropa el Camino era muy complejo y se iba simplificando conforme las rutas se acercaban a Francia o a Suiza. El más habitual era el que partía de Praga y, atravesando Baviera, entraba en Suiza por la Jura de Suabia. En la ciudad de Constanza se unía al Camino Helvético (Einsiedeln-Berna-Ginebra) y, pasada la ciudad de Lyon, confluía en Le Puy-en-Velay con el camino francés podense. Otra ruta partía de Viena con los peregrinos del este que se adentraba en los valles alpinos del Tirol atravesando las ciudades de Innsbruck, Feldkirch, tras la cual entraba en Suiza. En el valle alto del río Rin la ruta se bifurcaba, una tomaba dirección sur hacia Milán y otra continuaba por Suiza hasta Ginebra.

El Camino del Norte

Los Caminos del Norte también son de probada antigüedad y engloban las rutas que seguían los peregrinos que penetraban en España por Irún. En el País Vasco, el Camino se desdobla en dos: uno por el Interior que se une al Camino Francés en Burgos o en Santo Domingo de la Calzada; el otro transcurre por la costa del Mar Cantábrico por las provincias de Guipúzcoa, Vizcaya, Cantabria, Asturias y León para llegar a Galicia. El Camino pasa por las ciudades de San Sebastián, Bilbao, Santander, Ribadesella, Gijón, Oviedo, Avilés o Mondoñedo, donde se pueden visitar los monasterios que recogen reliquias y noticias del paso de los peregrinos desde el siglo X, como el monasterio de Santo Toribio. El Camino del Norte tiene algunas variantes:

-Camino Primitivo: El primer trazado arranca a comienzos del siglo IX en que Alfonso II el Casto marcha desde Oviedo, entonces corte del reino, hacia el "Campus Stellae" a visitar la tumba recién descubierta del Santo. Mientras que la capital del Reino estuvo en Oviedo, la ciudad asturiana fue uno de los puntos neurálgicos de las peregrinaciones a Santiago. Cuando la capital fue trasladada a León, la ruta de los franceses fue adquiriendo importancia.

-Camino del Salvador: Es el Camino que une León con Oviedo. Debe su origen a los numerosos peregrinos medievales que se desviaban a Oviedo, desde el Camino Francés, para visitar la catedral de San Salvador y sus reliquias. Un antiguo y popular refrán dice: "Quien va a Santiago y no va al Salvador, honra al criado y deja al Señor". Realmente este trazado coincide con la prolongación de la vía romana conocida como de la Plata, pero no forma parte de esta ruta jacobea.

La Ruta del Mar

Camino singular que no transcurre por tierra, sino sobre agua. Esta ruta marítimo-fluvial conmemora la llegada a Galicia, por mar, el cuerpo del Apóstol Santiago el Mayor, tras su martirio en Jerusalén, en el año 44. Según cuenta la tradición, estos entraron por la Ría de Arousa y remontaron el río Ulla, arribando a la ciudad romana de Iria Flavia (Padrón), desde donde se enlaza por tierra con el Camino portugués. Esta tradición ya se recogía en una representación de la barca apostólica con el cuerpo de Santiago en una moneda del siglo XII hallada en Adro Vello (O Grove).

El Camino de Levante:

Los puertos levantinos eran lugar de llegada de los peregrinos mediterráneos hacia Compostela. Y en sentido inverso eran los puntos de salida de romeros y palmeros en sus viajes hacia Roma y Jerusalén. Por ello debieron ser frecuentados por peregrinos ya que la ruta sur de los reinos cristianos llevaba a Toledo a través de calzadas de origen romano y caminos más modestos. Desde allí se podía conectar con la Vía de la Plata en tierras extremeñas, o más al norte a través de Avila y Zamora. Valencia, en el siglo XIII, llegó a tener trece hospitales y en Alicante hubo más de diez hospitales de acogida al peregrino.

Es uno de los trazados de mayor longitud existentes en España para conducir a los peregrinos hacia tierras compostelanas. El camino parte de las ciudades levantinas de Valencia, Alicante, Cartagena, Lorca o Huércal-Overa, uniéndose en Albacete y dirigiéndose a Toledo, Ávila, Medina del Campo y Zamora, donde se unifica con La Vía de la Plata.

La Vía de la Plata

Es el gran camino que, desde tiempos inmemoriales, la Península de norte a sur. Tartesios, fenicios, griegos, romanos, cartagineses, godos, árabes, cristianos, han deambulado por sus rutas milenarias. Es la gran calzada romana con restos impecables, puentes, miliarios, denominaciones que recuerdan el paso de viajeros y peregrinos a lo largo de los siglos. Tierras fronterizas y mesetas escalonadas que desde Cádiz y Sevilla hasta Oviedo, pasando por Orense o Astorga se unen al Camino Francés. La Vía de la Plata también tiene algunas variantes:

-Camino Sanabrés: Desde Zamora también existe una variante que se adentra en tierras portuguesas de Tras-os Montes hacia Braganza, desde donde se dirige a Chaves o directamente a Verín, ya en España y unirse al camino que proviene de Puebla de Sanabria con rumbo a Orense y Santiago.

-Ruta de los Mozárabes: Es el camino que unía los importantes puertos de Al-Ándalus con las grandes ciudades del interior a través de históricas vías de comunicación en el sur y en el centro de la Península Ibérica. Así se unen las ciudades de Almería, Granada. Málaga y Córdoba con Mérida, donde continúan el camino por la Vía de la Plata.

El Camino Portugués

Es el camino trazado para acceder a Galicia desde tierras portuguesas, que arranca desde el sur de Portugal. Este camino adquiere importancia a partir del siglo XII, y permitió consolidar rutas e intercambio cultural y económico. Lagos, capital del Algarve, es el punto inicial de una de las rutas portuguesas. Otra parte desde Faro y otra desde la capital, Lisboa. El camino portugués transita por lugares como Évora, Coimbra, Oporto y Braga para unirse en la ciudad española de Redondela y dirigirse hacia Pontevedra y desde aquí a Santiago de Compostela. Los peregrinos debían cruzar el río Miño por alguna de las poblaciones que contaban con barcas o puentes de barcas, pero con la construcción del puente internacional en Tuy en 1884 se facilitó enormemente la comunicación entre ambas orillas.

El Camino Inglés

Es el camino que realizaban los peregrinos que llegaban a Galicia a través del mar desde los puertos del Báltico, Países Escandinavos, Países Bajos, Flandes, norte de Francia y, sobre todo, ingleses e irlandeses. Ya desde el siglo XI, los peregrinos ingleses se aventuraban a adentrarse en los mares y llegar a Santiago de Compostela. Este Camino tiene por tanto, un componente especial: comienza en el mar, concretamente en la ciudad de Ferrol, continuando por la provincia de La Coruña. El mar y los valles acompañan el Camino, que llega a una histórica localidad: Pontedeume, presidida por su puente medieval. San Martiño de Tiobre es el preámbulo antes de entrar en Betanzos, villa amurallada y con monumentos históricos de especial relevancia, pasando luego por La Coruña, una de las ciudades más importantes de Galicia, hasta llegar a Santiago.

-La Compostela

La Compostela es un documento del Cabildo Catedralicio de Santiago que certifica la peregrinación a pie, a caballo o en bici por el Camino de Santiago por motivos religiosos o espirituales a Santiago.

Para conseguirla, se debe mostrar la credencial, un modelo oficial que se ha creado en los últimos años para el peregrino. Consiste en un impreso destinado a servir de carta de presentación a cumplimentar por una parroquia, asociación, catedral etc. Al pié esta el espacio en la que, cumplida la peregrinación, la Oficina de Acogida del Peregrino de Santiago, pondrá la fecha y el sello, al tiempo que otorga la Compostela. El resto de las páginas van destinadas a colocar los sellos con la certificación de paso en albergues, parroquias, cofradías etc. Esta Credencial es solo para los peregrinos a pie, bicicleta o a caballo, que desean hacer la peregrinación con sentido cristiano, aunque solo sea en actitud de búsqueda. Tiene por objetivo identificar al peregrino y dos finalidades: el acceso a los albergues y solicitar la Compostela en la catedral de Santiago al haber cumplido la peregrinación.

Para conseguir la Compostela se ha debido llegar a Santiago tras peregrinar los últimos 100 kilómetros andando o a caballo, o 200 en bicicleta, como mínimo. Se debe tener una edad mínima de diez años o bien ser menor pero haber hecho la Primera Comunión para recibirla. No obstante, si no se pueden realizar esos kilómetros a pie o en bici y se llega directamente a Santiago por otros medios, aunque no se pueda conseguir este documento, sí se puede ganar la indulgencia plenaria de los Años Santos o pasar por la puerta Santa y también, naturalmente, se puede orar ante el Apóstol, dar el abrazo a Santiago y participar en la misa del peregrino.

La Compostela se encuentra escrita en latín y su traducción es:

"EL CABILDO de esta Santa Apostólica Metropolitana Iglesia Catedral Compostelana, custodio del sello del altar de Santiago Apóstol, para que todos los Fieles y peregrinos que llegan desde cualquier parte del Orbe de la tierra con actitud de devoción o por causa de voto o promesa hasta la Tumba de Santiago, Nuestro Patrón y Protector de las Españas, acredita ante todos los que observen este documento que: X ha visitado devotamente este sacratísimo Templo con sentido cristiano (pietatis causa). En fe de lo cual le entrego el presente documento refrendado con el sello de esta misma Santa Iglesia".

Webs del Camino de Santiago:

Camino de Santiago. com

Camino de Santiago. org

Mundicamino

Jacobeo

Camino Xacobeo

-Mapas y esquemas del Camino de Santiago en España.

LAS PEREGRINACIONES EN LA EDAD MEDIA

Peregrinus significa literalmente extranjero, es decir una persona que se halla en tierra extraña y descontextualizado de su tierra, costumbres, lengua, etc. Pero más allá que este concepto un tanto indefinido, se considera el fenómeno de la peregrinación como el viaje a un santuario por motivos religiosos. El viaje se puede llevar a cabo como rendimiento ante un lugar de devoción o considerado sagrado o por la existencia de reliquias, con motivo de penitencia y expiación de pecados, etc.

Por tanto, aunque el fenómeno de las peregrinaciones es emblemático de la Edad Media europea, en nada es exclusivo ni de ese tiempo, ni de ese territorio, ni siquiera de la religión cristiana. Existe una tradición común a todas las religiones por la que el fiel creyente busca fuera de su realidad cotidiana el encuentro con lo sobrenatural. Tal es el caso de la peregrinación a la Meca de los musulmanes o a Jerusalén por los judíos.

La peregrinación fue un fenómeno bastante generalizado y que sirvió de motor de evolución y transformación de la sociedad de Europa. Existieron tres destinos principales para los peregrinos: Jerusalén, Roma y Compostela, pero hubo otros muchos lugares que serán visitados también, normalmente ligados a la existencia de reliquias. Se ha escrito mucho sobre la importancia de las reliquias y los matices en su enorme valoración en el Medievo que llevó incluso a su falsificación sistemática y robo de las mismas como elemento de prestigio y motor de atracción.

De manera simplista y resumida, podemos decir que la veneración de los restos de santos, mártires, instrumentos de la Pasión de Cristo, etc. alcanzaron su poder de atracción en aquellos tiempos de intensas creencias religiosas por su capacidad para transferir dones divinos y obrar milagros, como por ejemplo curaciones de enfermedades y taras físicas, además de expiación de pecados. Pero es justo decir que no sólo era un interés inmediato el que impelía a miles de europeos a viajar por lejanas tierras desconocidas. También se ha afirmado que por su devoción religiosa, aquellas gentes buscaron en los santos y mártires una especie de intermediarios humanos ante la Divinidad.

-Peregrinación a Roma: A Roma conducía una de las tres principales vías de peregrinación medieval, la cual le daba el nombre a sus peregrinos de romeros. El objetivo último de los romeros era alcanzar la basílica de San Pedro y la visita a los sepulcros de San Pedro y San Pablo. Si ello fuera poco, Roma tenía numerosas iglesias plagadas de reliquias de santos y mártires de la antigüedad. La principal ruta de acceso a Roma fue la Vía Francígena que arrancaba desde Canterbury y atravesaba de noroeste a sureste Francia y Suiza, para penetrar en Italia por los Alpes. Se inicia a partir de la visita del arzobispo de Canterbury, Sigerico el Serio a finales del siglo X y sus escritos con la descripción de las etapas. Como en los restantes casos, diversos caminos secundarios permitían el acceso a la Vía Francígena desde otros puntos de Europa. También existieron caminos alternativos para llegar al lugar de entierro del sucesor de Cristo en la Tierra. El momento álgido de las peregrinaciones a Roma comienza en 1300 al proclamar el papa Bonifacio VIII la indulgencia plenaria a los romeros.

-Peregrinación a Jerusalén: Los peregrinos a Jerusalén eran denominados palmeros, puesto que los que lograban regresar, lo hacían con palmas. Las peregrinaciones a Jerusalén y Tierra Santa ya existían desde la Antigüedad tardía y ni siquiera la conquista musulmana las había conseguido eliminar. Tal era el influjo y prestigio de estas tierras donde habían vivido los personajes sagrados del Nuevo Testamento y donde Cristo murió para salvación de la humanidad. El fenómeno de la peregrinación a Tierra Santa y la necesidad de proteger a los palmeros fue uno de los factores de estímulo al espíritu de guerra santa que culminaría en las Cruzadas, que durante dos siglos enfrentó a parte de la Cristiandad con el Islam.

-Peregrinación a Compostela: Quienes se dirigían hacia Compostela se llamaron durante la Edad Media peregrinos. El proceso de peregrinación a Compostela se inicia casi inmediatamente al descubrimiento del sepulcro del apóstol Santiago el Mayor en el siglo IX aunque adquiere su auge durante las últimas décadas del siglo XI, todo el XII y parte del XIII. A pesar de que su teórica menor importancia frente a lugares como Roma y Jerusalén, Compostela se convierte en el lugar preferido por la peregrinación europea. Se establece una ruta principal llamada Camino Francés que recorre más dos tercios de la Península Ibérica por su extremo norte (de oeste a este) y que parte de innumerables lugares de Europa que se van juntando en Francia y que también pasan por otros santuarios con reliquias de menor importancia. El éxito en el desarrollo del Camino de Santiago, además de la espontánea devoción religiosa popular, se debió a la acertada labor de organización y construcción de infraestructuras (hospitales, puentes, calzadas) por parte del papado y especialmente de varios reyes hispanos. Como ocurría en los casos de Roma y Jerusalén, y aunque el camino Francés era el más transitado, se establecieron otras rutas para visitar la tumba de Santiago según el punto geográfico de origen de cada peregrino. Se celebra Año Jubilar Jacobeo o Año Santo Jacobeo el año en que el 25 de julio (festividad de Santiago Apóstol) cae en domingo, sucediéndose con una cadencia regular de 6-5-6-11 años. Este Jubileo perpetuo sólo se da en cuatro lugares en el mundo: Jerusalén, Roma, Santiago de Compostela y Santo Toribio de Liébana.

Entre los principales lugares de peregrinación se encuentran:

-Santo Toribio de Liébana (Cantabria): Durante el siglo VIII el cuerpo del obispo Toribio de Astorga es traslado al monasterio de Liébana junto con las reliquias que había traído de Tierra Santa. La más importante de estas es el Lignum Crucis, el trozo de la cruz de Cristo más grande que aún perdura según la Iglesia Católica. Es por ello que el 23 de septiembre de 1512 el papa Julio II otorga, mediante bula, el privilegio de celebración del Año Jubilar Lebaniego, lo que hace del monasterio un importante centro de peregrinación, siendo uno de los lugares santos más importantes del catolicismo romano en Europa.

-Basílica de la Vera Cruz (Caravaca): La basílica se comenzó a construir en 1617 en el interior del castillo sobre una antigua capilla medieval que albergaba un Lignum Crucis. Se conserva en un relicario con forma de cruz patriarcal de doble brazo horizontal y uno vertical, decorada por dos ángeles que según la leyenda llevaron la reliquia hasta el santuario de Caravaca. Desde el siglo XIII tuvieron lugar las primeras peregrinaciones que continuarían a lo largo de los siglos. Desde 2003 y repitiéndose cada 7 años tiene el privilegio de celebrar perpetuamente un Año jubilar, concedido por el papa Juan Pablo II en 1998.

-Canterbury (Inglaterra): Tomás Beckett fue nombrado canciller de Inglaterra en 1155 por el rey Enrique II y se convierte en arzobispo de Canterbury en 1162. Renuncia al cargo de canciller para adoptar un modo de vida más austero y critica la preponderancia de la Corona frente a la Iglesia. Exiliado, se ve obligado a refugiarse en Francia. En 1170 vuelve a Inglaterra, aparentemente reconciliado con el rey. El conflicto se intensifica y cuatro caballeros le asesinan en su propia catedral. Su muerte tuvo una enorme repercusión en toda la Europa cristiana, convertido en mártir por defender la libertad de la Iglesia frente al poder terrenal y canonizado en 1173. Desde entonces, la peregrinación a Canterbury se convierte en una de las más importantes de Europa. En Inglaterra, el culto a Santo Tomás Beckett es importante hasta la Reforma luterana. Enrique VIII hace destruir el cofre con sus reliquias así como la mayoría de las imágenes del santo, haciendo además desaparecer cualquier mención de su nombre en los textos litúrgicos.

-Asís (Italia): El camino de San Francisco de Asís recorre el interior de Italia, desde La Verna (en la Toscana) hasta Poggio Bustone (en el Lazio). La peregrinación comienza en el monte la Verna (Toscana), lugar donde en 1224 San Francisco recibió los estigmas, continúa adentrándose en Umbría, pasando por Gubbio, donde se encontró con una loba con la que habló, llegas a Asís por el norte, recorre también los preciosos pueblos de Spello, Trevi, Spoleto, para cruzar más montañas y llegar a Greccio, donde San Francisco tuvo la idea de hacer un belén viviente, el primero de la historia, continúas, por Fonte Colombo, por Rieti y finalmente llegas a Poggio Bustone (Lazio), un pequeño Santuario dedicado a Santiago Apóstol, donde se formó la primera comunidad franciscana. En total aproximadamente 400 kilómetros, repletos de huellas y espíritu franciscano.

-San Vicente Mártir (Valencia): El Camino de San Vicente Mártir recuerda los lugares por los que discurrió la vida del santo y por aquellos por los que pasó para ser martirizado en defensa de su fe ante el implacable cónsul Daciano en el siglo IV de la Hispania Romana. En los albores de Valentia, empezó a extenderse por el orbe cristiano con rapidez inusitada los ecos del martirio sufrido por Vicentius a manos del Cónsul Daciano. Este hecho y su rápida propagación provocaron que surgiera una imparable corriente de peregrinación hacia la Basílica de San Vicente de la Roqueta donde la tradición nos dice que descansan sus restos. El inicio de esta aventura comienza en Osca (Huesca), donde se sabe que se produjo el nacimiento del santo. Después se dirige hacia Zaragoza donde predicó junto al Obispo Valero. Desde aquí nos encontraríamos con una vía romana procedente del Sureste que tenía como objeto enlazar a Zaragoza con Fuenllana a través de las intrincadas sierras del Sistema Ibérico, y desde aquí se busca la Vía Augusta hasta llegar a Valencia.

También destacan las peregrinaciones a santuarios dedicados a la Virgen María que están relacionados con apariciones o milagros, y que cuentan con una gran devoción como Ntra. Sra. del Pilar de Zaragoza, la Virgen del Rocío en Almonte (Huelva), la Virgen de la Cabeza en Andújar (Jaén), la Virgen de Lourdes (Francia), la Virgen de Fátima (Portugal) o Ntra. Sra. de Guadalupe (México).

10/9/11

CONCHA DE SANTIAGO

Encontrar el simbolismo de la Concha de Santiago o vieira no ha sido fácil, ni concluyente, ya que existe una gran variedad de opiniones sobre el origen de la integración de la concha de vieira como símbolo del peregrinaje a Santiago. Existe una leyenda que intenta dar una explicación a la elección de la vieira como símbolo jacobeo:

Se cuenta que sucedió en las inmediaciones del lugar donde se varó la barca que transportaba los restos del apóstol Santiago desde Palestina. Al parecer, tras la celebración de una boda, iba la comitiva acompañando a los novios siguiendo la tradición que mandaba regresar caminando desde el templo hasta el hogar de la novia, donde se celebraría el banquete. El recorrido discurría por la playa, que presentaba un gran oleaje. En un momento determinado la comitiva distinguió en el horizonte una barca a la deriva que se acercaba a la playa corriendo serios riesgos de naufragar. Ante esta visión el novio, que cabalgaba junto a su recién estrenada esposa, se decidió a acudir en ayuda de los apurados navegantes y se internó en las aguas sin desmontar de su caballo. Una gigantesca ola lo arrastró hacia las profundidades y, viéndose perdido, invocó a los cielos ayuda.

Inmediatamente sintió una extraña fuerza que lo arrastraba hacia la orilla. Caballo y jinete pisaron tierra firme justo en el momento en que la barca que transportaba los restos del Apóstol alcanzaba la orilla. Al salir de las aguas, toda la comitiva pudo observar que, tanto jinete como cabalgadura, estaban completamente cubiertos de conchas de vieira. Todos los presentes consideraron la salvación como un milagro debido a la intercesión del cuerpo que se transportaba en la barca y quedaron así indisolublemente unidos para siempre la imagen de Santiago con la concha de vieira.

Lo que sí es seguro es que la concha de vieira pasó a llamarse “Concha de Santiago” porque cuando los peregrinos llegaban a Santiago de Compostela, se les entregaba un pergamino que los confirmaba como peregrinos y se les colocaba sobre su sombrero y capa la concha de vieira, que es de suponer que “entre otras cosas”, demostraba su estancia en Santiago, de modo que de regreso a sus pueblos de origen no quedaba duda de su “logro y méritos personales”.

Así fue como la concha de vieira se convirtió en “concha peregrina”, al significar la culminación del peregrinaje a Santiago por ser entregada a los peregrinos que llegaban a la ciudad.

2/9/11

"CAMPUS STELLAE"

Un alo legendario envuelve a la milenaria ciudad de Santiago de Compostela, y buena culpa de ello tiene el término Campus Stellae “Campo de Estrellas”. Cuenta la leyenda, que allá por el año 814 tuvo lugar un hecho cuya trascendencia perdura en nuestros días. Un anacoreta llamado Paio (Pelayo), permaneció absorto ante la visión de unas estrellas luminosas en las proximidades de un antiguo cementerio, una necrópolis tardorromana en el bosque de Libredón. Éstas iluminaban un lugar oculto entre las zarzas, de entre las cuales pudo distinguir unas ruinas de lo que parecía ser una construcción funeraria que destacaba sobre la sencillez de las demás tumbas. Estupefacto por lo extraordinario del acontecimiento, optó por caminar los 18 Km. que separaban el lugar del hallazgo de la sede episcopal de Iria Flavia, la actual Padrón, donde pondría al corriente del hallazgo al que por entones era su obispo, Teodomiro.

Santiago (Jacob) el “Mayor”, había predicado por tierras hispanas, se dice que con poca fortuna; y en concreto pasó algunos años en el Noroeste peninsular, por tierras gallegas y asturianas. Corría el año 44 de nuestra era cuando decidió regresar a Jerusalén con algunos de sus discípulos, varios de ellos, hispanos, y fue decapitado ese mismo año por orden de Herodes Agripa.

Sus seguidores ocultaron su cuerpo, lo embalsamaron, y organizaron su traslado en barco desde Haifa (Palestina), rumbo a Hispania, para darle digna sepultura. Tras surcar el río Ulla, y su afluente el Sar, amarraron su barca ante un “pedrón”, término que dio origen al actual nombre de la población de Padrón, y que todavía se conserva bajo la iglesia de Santiago de dicha localidad.

Al desembarcar pidieron ayuda a la pagana reina Lupa para que les ayudase con el cuerpo, pero ésta usó todo tipo de trabas y artimañas para deshacerse de los incómodos huéspedes. Finalmente cedió en cederles unos bueyes –en realidad toros bravos-, para que tirasen de la carreta que portaba el sepulcro de Santiago. Tornados los toros bravos en mansa yunta de bueyes, la reina optó finalmente por darles protección, y los discípulos dispusieron que fuera la divina providencia quien decidiese el lugar del enterramiento, y allá donde se detuviesen los toros, acordaron que sería inhumado el Apóstol.

El devenir de los acontecimientos propiciados por el monje Paio, no debe sorprendernos, ya que desde la época de la muerte de Santiago, circulaban rumores sobre la ubicación de su tumba en algún lugar entre los que habría predicado. Rumores alimentados en el S. VIII por San Isidoro de Sevilla, y más tarde por el Beato de Liébana, ya que ambos afirmaban que Santiago Zebedeo estaba enterrado en tierras hispanas.

Teodomiro se apresuró a visitar el frondoso bosque de Libredón, donde observó como destacaba lo que parecía ser un sepulcro, dentro del cual había dos tumbas y un altar, y bajo el altar otra tumba con un cadáver decapitado, (así murió Santiago) no le quedó ninguna duda de que se hallaba ante el lugar del enterramiento del Apóstol y dos de sus más fieles discípulos, Teodoro y Anastasio.

Enseguida propagó la noticia, primero avisó a su rey, el monarca astur Alfonso II el “Casto”, (759-842) y posteriormente al Papa, León III, (quien había coronado emperador a Carlomagno en Aquisgrán en el año 800) y que oficializó el descubrimiento del sepulcro con la epístola "Noscat Vestra Fraternitas".

Corrían tiempos difíciles para la Hispania cristiana. El avance musulmán había sido contenido en el norte y noroeste, por donde se extendían los dominios de un pequeño reino cristiano, Asturias, al cual pertenecía Galicia; y la incipiente Navarra. El valle del Duero era un baldío desierto demográfico que servía de frontera natural entre los cristianos del Norte, y los musulmanes del Sur. En los Pirineos, la Marca Hispánica, bajo dominio Carolingio, hacia lo propio, y delimitaba el poderío del todopoderoso emirato de Córdoba, cuyo territorio llegaba hasta los confines del Duero, quedando muy expuestos los cristianos a las correrías de los ejércitos Omeyas. La falta de cohesión se evidenciaba tanto en un bando como en el otro, pero era el cristiano sin duda, en esos momentos de la historia, S. IX, el más necesitado de “hechos milagrosos” que asegurasen su pervivencia frente al poderío musulmán. En momentos tan delicados, un descubrimiento de tal calibre en tierras donde se combatía al infiel, era de lo más oportuno para aunar esfuerzos entre los diferentes reinos de la amenazada cristiandad.

Poco se conoce de los orígenes prerromanos de Santiago de Compostela, lo que sí se sabe es que tuvo tres nombres: el primero, Libredón, que para algunos sería céltico, entre los siglos IX y XI se le llama Arcis Marmoricis; y ya a partir de 1065, el Rey Fernando I, rey de Castilla y León, hizo público un documento en el que aparece como Compostella. Su toponimia es bastante discutida. El Cronicón Iriense (XI-XII) lo deriva de “compositum tellus, "tierra compuesta o hermosa". Aunque en latín esta acepción se asocia más bien a “cementerio”. En el XII la crónica de Sampiro dice de Compostella, “id est bene composita”, ciudad “compuesta, bien construida”. Y por último, y la más popular, es la que se refiere a “Campus Stellae” como “campo de las estrellas”.

SANTIAGO Y LA VIRGEN DEL PILAR

La tradición, tal como ha surgido de unos documentos del siglo XIII que se conservan en la catedral de Zaragoza, se remonta a la época inmediatamente posterior a la Ascensión de Jesucristo, cuando los apóstoles, fortalecidos con el Espíritu Santo, predicaban el Evangelio. Se dice que, por el año 40 el Apóstol Santiago el Mayor, hermano de San Juan e hijo de Zebedeo, predicaba en España. Los documentos dicen textualmente que Santiago,

"pasando por Asturias, llegó con sus nuevos discípulos a través de Galicia y de Castilla, hasta Aragón, el territorio que se llamaba Celtiberia, donde está situada la ciudad de Zaragoza, en las riberas del Ebro. Allí predicó Santiago muchos días y, entre los muchos convertidos eligió como acompañantes a ocho hombres, con los cuales trataba de día del reino de Dios, y por la noche, recorría las riberas para tomar algún descanso".

En la noche del 2 de enero del año 40, Santiago se encontraba con sus discípulos junto al río Ebro cuando "oyó voces de ángeles que cantaban Ave, María, gratia plena y vio aparecer a la Virgen Madre de Cristo, de pie sobre un pilar de mármol". La Santísima Virgen, que aún vivía en carne mortal, le pidió al Apóstol que se le construyese allí una iglesia, con el altar en torno al pilar donde estaba de pie y prometió que "permanecerá este sitio hasta el fin de los tiempos para que la virtud de Dios obre portentos y maravillas por mi intercesión con aquellos que en sus necesidades imploren mi patrocinio". Desapareció la Virgen y quedó ahí el pilar.

El Apóstol Santiago y los ocho testigos del prodigio comenzaron inmediatamente a edificar una iglesia en aquel sitio y, con el concurso de los conversos, la obra se puso en marcha con rapidez. Pero antes que estuviese terminada la Iglesia, Santiago ordenó presbítero a uno de sus discípulos para servicio de la misma, la consagró y le dio el título de Santa María del Pilar, antes de regresar a Judea. Esta fue la primera iglesia dedicada en honor a la Virgen Santísima.

Muchos historiadores e investigadores defienden esta tradición y aducen que hay una serie de monumentos y testimonios que demuestran la existencia de una iglesia dedicada a la Virgen de Zaragoza. El más antiguo de estos testimonios es el famoso sarcófago de Santa Engracia, que se conserva en Zaragoza desde el siglo IV, cuando la santa fue martirizada. El sarcófago representa, en un bajo relieve, el descenso de la Virgen de los cielos para aparecerse al Apóstol Santiago.

Asimismo, hacia el año 835, un monje de San Germán de París, llamado Almoino, redactó unos escritos en los que habla de la Iglesia de la Virgen María de Zaragoza, "donde había servido en el siglo III el gran mártir San Vicente", cuyos restos fueron depositados por el obispo de Zaragoza, en la iglesia de la Virgen María. También está atestiguado que antes de la ocupación musulmana de Zaragoza (714) había allí un templo dedicado a la Virgen.

Sobre la iglesia mozárabe preexistente, se erige el templo románico del Pilar poco después de la conquista de Zaragoza por Alfonso I el Batallador (1118) que fue culminado en el siglo XIII. Para 1293 el templo se encontraba en tal mal estado que el obispo promovió la restauración del templo y su conversión en la Colegiata gótico-mudéjar de Santa María la Mayor. En 1670 Juan José de Austria, por entonces Virrey de Aragón, promovió la construcción de un templo de estilo barroco de nueva fábrica, que es el que existe en la actualidad.

(Iglesia mudéjar del Pilar en 1647)

(Basílica del Pilar en 1806)

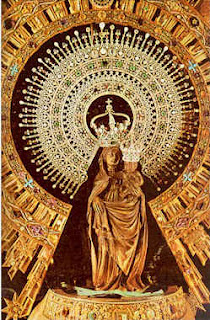

La talla de la Virgen en madera dorada mide treinta y ocho centímetros de altura y descansa sobre una columna de jaspe (1,70 m y 24 cm de diámetro) resguardada esta por un forro de bronce y plata y cubierta por un manto hasta los pies de la imagen. El 2 de enero se conmemora la fiesta de la Venida de la Virgen, el 12 de octubre es la fiesta del Pilar y el 20 de mayo es la fiesta de la coronación canónica. Por eso, los días 2, 12 y 20 de cada mes la imagen aparece sin manto, dejando ver la guarnición semicilíndrica de plata labrada de la columna. Se trata de una escultura de estilo gótico tardío franco-borgoñón de hacia 1435 atribuida a Juan de la Huerta, imaginero de Daroca. En cuanto a su iconografía, se observa a María coronada y con túnica y manto, que recoge con su mano derecha, contemplando a Jesús niño que agarra el manto de su madre con la mano derecha y un pájaro con la izquierda. La Virgen fue coronada canónicamente el 20 de mayo de 1905.

Artículo relacionado:

-La Virgen del Pilar de Santa Clara

SANTIAGO APÓSTOL, EL MAYOR

Apóstol de Jesús, "Santiago, el Hijo de Zebedeo o el Mayor", era el hermano mayor de Juan, ambos originarios de Betsaida, habitaban en la cercana Cafarnaún, trabajando en el negocio familiar de pesca en las riberas del Lago de Genesaret. Pertenecían, pues, a una familia de modestos propietarios con su padre Zebedeo. Estaban asociados con otra pareja de hermanos, Pedro y Andrés en la industria de la pesca del lago para cuyo trabajo contaban con empleados ocasionales. De este círculo de pescadores Jesús se llevó sus cuatro primeros discípulos: Pedro y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan.

Santiago, gozaba de especial confianza y relación con Jesús, como uno de los discípulos básicos, destacándose con Pedro y Juan del resto de los discípulos, obteniendo el puesto de testigo privilegiado en los momentos más importantes. Asistió, junto con Juan y Pedro, a la resurrección de la hija de Jairo. Fue testigo en la Transfiguración en el monte Tabor y estuvo también en la oración en el Huerto de Getsemaní, junto a Pedro y a su hermano Juan. El mismo Jesús apodó a Santiago y a Juan con el sobrenombre de "hijos del trueno". Formó parte del grupo restringido de discípulos que fueron testigos del último signo realizado por Jesús ya resucitado: su aparición a orillas del lago de Tiberíades y la pesca milagrosa. Se registra también su presencia en el Cenáculo en espera orante de la venida del Espíritu Santo.

Santiago aparece como una persona apasionada, llena de arrojo y decisión, capaz de ponerlo todo en juego; como una persona que arrasa por su empuje y que no se para en echar cálculos y medir consecuencias. Santiago forma parte del grupo inicial de la Iglesia Primitiva de Jerusalén.

La tradición le atribuye una gran labor de evangelización en la provincia hispánica que le correspondió en el reparto que los Apóstoles realizaron con el fin de difundir el Evangelio de Cristo tras el Pentecostés. Probablemente llegó a Hispania en el año 41 y permaneció en ella hasta fines del año 42. Santiago habría cruzado el mar Mediterráneo y desembarcado para predicar el Evangelio en la Hispania, a la que habría llegado tras pasar las Columnas de Hércules, bordeado la Bética y la deshabitada costa de Portugal, para terminar en la actual La Coruña. Entroncó con la vía romana que recorría las estribaciones de la Cordillera Cantábrica y transitar por el valle del Ebro hasta llegar a Tarraco. Continuaría hacía Carthago Nova (Cartagena) y partiría de nuevo hacia Palestina de un puerto murciano o andaluz. Así recorrió los caminos de Itálica, Mérida, Coimbra, Braga, Iria, Lugo, Astorga, Palencia, Horma, Numancia y Zaragoza. Después, por el Ebro, pudo tomar la Via Augusta de Tortosa a Valencia, Chinchilla y Cazlona para regresar desde esta zona a Palestina.

En cualquier caso, la tradición de la evangelización por el Apóstol Santiago indica que éste hizo algunos discípulos, y siete de ellos, conocidos como los siete varones apostólicos, fueron los que continuaron la tarea evangelizadora una vez que Santiago regresó a Jerusalén. Para ello fueron a Roma y fueron ordenados obispos por San Pedro. La tradición de los Varones Apostólicos los sitúa junto a Santiago en Zaragoza cuando la Virgen María se apareció en un pilar.

Santiago habría hecho todo el viaje de vuelta desde España hasta Jerusalén para encontrar a la Virgen antes de su dormición. Herodes Agripa, rey de Judea, nieto de Herodes El Grande, lo hace decapitar con la espada hacia el año 44, convirtiéndose en el primer apóstol en verter su sangre por Jesucristo.

Su cuerpo fue trasladado por los discípulos a la Península Hispánica, llevado en un sepulcro de mármol en una mítica embarcación. Habían costeado el Atlántico nuevamente hasta Galicia, remontando el río Ulla hasta el puerto romano de Iria Flavia. Desembarcaron y caminaron unas cuatro leguas hacia septentrión por la antigua via romana de Iria Flavia a Brigatium llegando a un cementerio en el cercano bosque de Liberum Donum, donde depositaron el cuerpo y levantaron un altar sobre el arca de mármol.

23/8/11

75 ANIVERSARIO DE LA SALVACIÓN DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES DE HERRERA

La Hermandad Servita de Nuestra Señora de los Dolores de la localidad de Herrera está conmemorando en este año el 75 aniversario de la salvación de la imagen de la Virgen de los Dolores de las llamas que prendieron en el Templo de Santiago el Mayor el día 17 de febrero de 1936.

La imagen fue salvada y ocultada por el alcalde de aquellos años en su casa de Herrera, el 7 de mayo fue llevada a Utrera, junto a la Virgen de Consolación, y posteriormente regresó a la Parroquia de San Sebastián de Estepa. Desde este lugar los hermanos la portaron en procesión hasta el pueblo de Herrera, a 9 kilómetros de Estepa, el día 8 de septiembre, Festividad de la Natividad de la Virgen María.

Durante todo el año la Hermandad esta conmemorando esta efeméride con una serie de actos. El pasado 7 de mayo la hermandad visitó Utrera para entregar a su Patrona un cuadro de Ntra. Sra. de los Dolores.

El día 8 de septiembre entregarán otro cuadro en la iglesia de San Sebastián de Estepa y bajarán andando hasta Herrera, como lo hicieron los hermanos, el mismo día, hace 75 años.

Para el sábado 10 de septiembre, se está organizando una salida extraordinaria de Nuestra Señora de los Dolores para que pueda estar acompañada por su pueblo toda la noche.

La celebración del 75 aniversario verá su fin con la finalización del Triduo en Honor a la Onomástica de nuestra Titular los días 13 al 15 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de los Dolores.

Fuente:

Servitas de Herrera

ESTEPA ENTRA EN EL ATLAS DE PATRIMONIO INMATERIAL DE ANDALUCÍA

Sabiduría y sentir estepeños quedan reconocidos como un registro exclusivo de Patrimonio Cultural Inmaterial.

Seguramente todos podríamos hacer una lista de algunos de los monumentos más importantes de nuestra localidad, pero lo que bastante gente desconoce es que muchas de nuestras tradiciones también son consideradas bines culturales y entran a formar parte de un exclusivo círculo cultural denominado Patrimonio Cultural Inmaterial.

El Atlas de Patrimonio Cultural Inmaterial de Andalucía registra, documenta, difunde y salvaguarda, a través de diversos medios adecuados, una imagen de Andalucía desconocida y poco valorada que permite a sus protagonistas reconocerse en las expresiones más vivas de nuestro Patrimonio cultural. Se trata así de sensibilizar a la sociedad en general y a los colectivos implicados en particular, sobre el valor de su patrimonio.

Las relaciones con los espacios y lugares donde se ejecutan o se expresan (parajes, barrios, iglesias, calles, fachadas, arcos) y los objetos que le son inherentes (esculturas, muebles, aperos, herramientas, imágenes) están también contemplados y son tenidos en cuenta. Sus fórmulas de transmisión y continuidad (publicaciones, estudios, tradición oral, museos, rituales, fiestas) son criterios clave para su salvaguarda.

Hace unos meses conocíamos la noticia de que el flamenco se convertía en patrimonio cultural de la humanidad y entraba también en el patrimonio cultural inmaterial. La UNESCO se encarga de la protección de algunas de las tradiciones o bienes culturales más arraigadas y conocidas que entran en la categoría de inmateriales cuando son algo que no puede palparse, como el flamenco.

Pues algo similar está ocurriendo con la creatividad, la experiencia y el saber hacer de Estepa, con esos valores intangibles que nuestras abuelas y abuelos tuvieron la paciencia y la pasión por transmitir de padres e hijos, de madres a hijas…

La UNESCO, en la “Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial” definió que se entiende por patrimonio cultural inmaterial los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas – junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes – que las comunidades, los grupos y, en algunos casos, los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana.

La incorporación de prácticas y procesos sociales, expresiones, conocimientos y técnicas a la noción de patrimonio cultural, otorga una visión plural con la presencia de nuevos actores sociales y nuevas voces tradicionalmente ausentes. Este patrimonio cultural es recreado constantemente, de año en año, por los diferentes colectivos sociales en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y de continuidad a lo largo de su Historia.

La localidad de Estepa está incluida en este proyecto que recoge el patrimonio inmaterial de Andalucía y de la que se han registrado hasta el momento los siguientes bienes patrimoniales divididos en distintas categorías:

En el ámbito de Rituales Festivos, se inscriben: la Semana Santa, la Romería de San José, la Octava de los Remedios y la Velá de Santa Ana.

Estos rituales festivos son manifestaciones colectivas que involucran o aluden a un determinado grupo social que lo protagoniza y a través del cual se expresan sentimientos individuales y colectivos, entendidos como un fenómeno cultural, objeto de estudio antropológico y considerado de valor patrimonial.

-La Semana Santa de Estepa:

Es uno de los más importantes acontecimientos que se produce cada año en la ciudad, desde el punto de vista religioso, celebrándose en la semana del primer plenilunio de la primavera. La Semana Santa de esta ciudad es una de las más importantes de toda nuestra tierra. Está declarada de Interés Turístico Nacional de Andalucía.

Son muchos los estepeños que acompañan a las imágenes vistiendo el hábito de nazareno o realizando la estación de penitencia portando sobre sus hombros las andas procesionales como costaleros.

La Semana Santa se vive durante todo el año en la ciudad y existe un Consejo General de Hermandades y Cofradías que se encarga de la organización de la Semana Santa y de agilizar trámites y acuerdos con las instituciones oficiales y de todo lo relativo a la Carrera Oficial. (Ver aquí)

-Cartel de la Semana Santa de Estepa.

-Guía de la Semana Santa de Estepa.

-Revista "Pasión y Glorias" de Estepa.

-Romería de San José Obrero:

En Estepa, la Romería de San José Obrero se asocia al Día Internacional de los Trabajadores, el 1 de mayo. El origen de la fiesta está relacionada con la Hermandad de las Angustias, fundada por varios trabajadores.

La fiesta comienza en la Ermita de Santa Ana, con la carroza de San José Obrero tirada por bueyes y acompañada por otras carrozas hasta su llegada a la Ermita de San José Obrero, que se encuentra cercana al manantial de Roya. Desde allí vuelve a subirse al santo hasta la Ermita de Santa Ana.

En la sierra de Los Tajillos la fiesta continúa con una amplia participación popular de gente de todas las edades, incluyendo habitantes de los pueblos del alrededor. Familias y amigos hacen barbacoas y preparan comidas como salmorejos o tortillas. (Ver aquí)

-La Octava de los Remedios:

El origen de “La Octava” lo podríamos fechar en torno al 1743, recogiendo su máximo esplendor en los últimos 40 años. La fiesta organizada por la Hermandad Bendita Madre María Santísima de los Remedios, se celebra el tercer domingo de mayo. Dura cuatro días, donde las casetas, organizadas por hermandades o particulares, están ubicadas en el barrio “churretero”, desde la Iglesia de los Remedios hasta El paseo de Roya.

Ese tercer domingo de mayo es cuando la Virgen de los Remedios procesiona por las calles de Estepa. En torno a las doce de la noche es cuando tiene lugar la entrada a la Iglesia de los Remedios. Posteriormente, comienzan los fuegos artificiales. El lunes 16 de mayo, es fiesta local en la ciudad, tiene lugar “la Subida” de 12 a 12:30 la Virgen es paseada por su templo y a las 12:30 la suben a su camarín.

Asociada a esta festividad se relatan algunas anécdotas sobre la devoción que a esta Virgen en particular profesaban los bandoleros a la que, según la tradición popular, visitaban cuando regresaban a Estepa tras sus correrías por las campiñas y serranías de las tierras de Andalucía. (Ver aquí)

-Velá de Santa Ana:

La Velá de Santa Ana se celebra anualmente en Estepa en torno al 26 de julio. Se desarrolla en las calles más cercanas a la Ermita de Santa Ana donde se instalan adornos luminosos, atracciones de feria, casetas y puestos ambulantes. El primer día de Velá se colocan cucañas y juegos infantiles y juveniles en la Plaza de Santa Ana y se dan premios a los que consiguen los objetivos. (Ver aquí)

La elaboración de mantecados y pestiños está incluida en el ámbito de la actividad relacionada con la alimentación, donde no sólo se aborda el estudio de las cocinas en exclusividad, sino que se incluyen los elementos culinarios de elaboración y consumo colectivo, que se encuentran asociados a actividades festivas y productivas (recetas, maneras de hacer, catas, degustaciones, trucos de cocina, …). La elaboración de mantecados también se encuentra inscrita en la categoría de oficios y saberes, ya que incluye el conocimiento, la técnica o actividad económica de producción y transformación e implica un saber hacer representativo de un colectivo social y que se manifiesta en sentidos prácticos y simbólicos. (Ver aquí y aquí)

Expresiones como “mantecaera”, emborrizar”, “mondongueros”, “churreteros”, aljofifar”, “tacho”, “liao”, “cochura”; personajes como la Mamerta, la Colchona, y tantos otros que deberíamos tener en cuenta, son parte de un exclusivo imaginario colectivo estepeño, digno de contar y exportar.

De todos estos bienes patrimoniales, el que más define la identidad local de Estepa es sin duda la elaboración de mantecados.

Como señaló A. Tellez (2007), “rige el ciclo de vida de sus habitantes y es un referente de representación ideológica; aporta los ingresos más importantes a los estepeños; el trabajo en las fábricas de mantecado de Estepa, como ocurre con toda experiencia de trabajo, no sólo es parte de una realidad práctica y material vivida por sus protagonistas, sino del mismo modo cultural e ideática.

[…] Muchos de los contenidos culturales de la identidad socioprofesional de las mantecaeras son a su vez símbolos de identificación local de la comunidad estepeña. Numerosos elementos, tales como el argot profesional, los refranes y canciones en relación al trabajo, el tipo de relaciones sociales, su “economía temporal”, sus estrategias domésticas,… se convierten en referentes simbólicos de la identificación de Estepa con la fabricación de mantecados. […] Es el motor económico de la localidad, una actividad tradicional y altamente apreciada en el municipio; ofrece trabajo a las mujeres, en un contexto sociolaboral donde el desempleo es un problema notable; de prestigio, pues se considera que ser mantecaera es el mejor trabajo femenino del mercado local: representa para las mujeres un tiempo y espacio de sociabilidad especialmente femenina, lo que contribuye a la valoración positiva de esta actividad de mujeres. […]

[…] El trabajo en las fábricas de mantecado, más allá de su importancia económica, pasa a constituirse en un elemento emblemático que identifica a una sociedad – Estepa – con su producción. Por lo tanto el mantecado constituye un elemento objetivo sobre el que se ha creado la identificación local de esta comunidad. Podemos decir pues, que estamos ante una actividad industrial que al dotarse de elementos simbólicos, adquiere un carácter representativo para el colectivo de habitantes de Estepa que va más allá de su mera funcionalidad económica, puesto que con ella se identifican incluso aquellos sectores de la comunidad no directamente implicados en el trabajo en las fábricas.

[…] Aglutina a todos los sujetos con independencia de su posición en las relaciones de producción y el sistema de estratificación social.

Por todo esto, no es difícil comprender qué significa para ellos afirmar que “el mantecao es todo en Estepa” o que “sin mantecaos este pueblo no existiría”.

De hecho, ¿cuántos chascarrillos, saber popular e información profesional se habrá compartido en los corrillos de fábrica? ¿Quién sugeriría una nueva práctica que inspiró a tantos diseñadores industriales para mejorar las máquinas, motores, moldes y procesos? ¿Qué cabeza pensante añadiría un nuevo ingrediente de éxito en la producción? ¿Qué manos tuvieron el arte de practicar un nuevo pliegue en los envoltorios? ¿Cuántas mejoras técnicas se han transmitido de madres a hijas, de compañeras a encargadas?

Un orgullo, una perseverancia y una sabiduría que ahora se reconoce y valora.

Concha Martínez de Abellanosa

Revista de Feria 2011

Páginas relacionadas:

-Vídeo promocional: Atlas de Patrimonio Inmaterial de Andalucía

-Vídeo promocional: Tu pueblo, tu cultura

-Dossier: Atlas de Patrimonio Inmaterial de Andalucía (La Hornacina)

-IAPH: Atlas de Patrimonio Inmaterial de Andalucía

Webs y obras relacionadas:

-Patrimonio Histórico-Patrimonio Etnográfico. Téllez Infantes A. Actas de las III Jornadas sobre Historia de Estepa. 1998.

-Semana Santa de Estepa: "Fiesta de Interés Turístico Nacional de Andalucía". Devociones de Estepa.

Seguramente todos podríamos hacer una lista de algunos de los monumentos más importantes de nuestra localidad, pero lo que bastante gente desconoce es que muchas de nuestras tradiciones también son consideradas bines culturales y entran a formar parte de un exclusivo círculo cultural denominado Patrimonio Cultural Inmaterial.

El Atlas de Patrimonio Cultural Inmaterial de Andalucía registra, documenta, difunde y salvaguarda, a través de diversos medios adecuados, una imagen de Andalucía desconocida y poco valorada que permite a sus protagonistas reconocerse en las expresiones más vivas de nuestro Patrimonio cultural. Se trata así de sensibilizar a la sociedad en general y a los colectivos implicados en particular, sobre el valor de su patrimonio.

Las relaciones con los espacios y lugares donde se ejecutan o se expresan (parajes, barrios, iglesias, calles, fachadas, arcos) y los objetos que le son inherentes (esculturas, muebles, aperos, herramientas, imágenes) están también contemplados y son tenidos en cuenta. Sus fórmulas de transmisión y continuidad (publicaciones, estudios, tradición oral, museos, rituales, fiestas) son criterios clave para su salvaguarda.

Hace unos meses conocíamos la noticia de que el flamenco se convertía en patrimonio cultural de la humanidad y entraba también en el patrimonio cultural inmaterial. La UNESCO se encarga de la protección de algunas de las tradiciones o bienes culturales más arraigadas y conocidas que entran en la categoría de inmateriales cuando son algo que no puede palparse, como el flamenco.

Pues algo similar está ocurriendo con la creatividad, la experiencia y el saber hacer de Estepa, con esos valores intangibles que nuestras abuelas y abuelos tuvieron la paciencia y la pasión por transmitir de padres e hijos, de madres a hijas…

La UNESCO, en la “Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial” definió que se entiende por patrimonio cultural inmaterial los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas – junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes – que las comunidades, los grupos y, en algunos casos, los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana.

La incorporación de prácticas y procesos sociales, expresiones, conocimientos y técnicas a la noción de patrimonio cultural, otorga una visión plural con la presencia de nuevos actores sociales y nuevas voces tradicionalmente ausentes. Este patrimonio cultural es recreado constantemente, de año en año, por los diferentes colectivos sociales en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y de continuidad a lo largo de su Historia.

La localidad de Estepa está incluida en este proyecto que recoge el patrimonio inmaterial de Andalucía y de la que se han registrado hasta el momento los siguientes bienes patrimoniales divididos en distintas categorías:

En el ámbito de Rituales Festivos, se inscriben: la Semana Santa, la Romería de San José, la Octava de los Remedios y la Velá de Santa Ana.

Estos rituales festivos son manifestaciones colectivas que involucran o aluden a un determinado grupo social que lo protagoniza y a través del cual se expresan sentimientos individuales y colectivos, entendidos como un fenómeno cultural, objeto de estudio antropológico y considerado de valor patrimonial.

-La Semana Santa de Estepa:

Es uno de los más importantes acontecimientos que se produce cada año en la ciudad, desde el punto de vista religioso, celebrándose en la semana del primer plenilunio de la primavera. La Semana Santa de esta ciudad es una de las más importantes de toda nuestra tierra. Está declarada de Interés Turístico Nacional de Andalucía.

Son muchos los estepeños que acompañan a las imágenes vistiendo el hábito de nazareno o realizando la estación de penitencia portando sobre sus hombros las andas procesionales como costaleros.

La Semana Santa se vive durante todo el año en la ciudad y existe un Consejo General de Hermandades y Cofradías que se encarga de la organización de la Semana Santa y de agilizar trámites y acuerdos con las instituciones oficiales y de todo lo relativo a la Carrera Oficial. (Ver aquí)

-Cartel de la Semana Santa de Estepa.

-Guía de la Semana Santa de Estepa.

-Revista "Pasión y Glorias" de Estepa.

-Romería de San José Obrero:

En Estepa, la Romería de San José Obrero se asocia al Día Internacional de los Trabajadores, el 1 de mayo. El origen de la fiesta está relacionada con la Hermandad de las Angustias, fundada por varios trabajadores.

La fiesta comienza en la Ermita de Santa Ana, con la carroza de San José Obrero tirada por bueyes y acompañada por otras carrozas hasta su llegada a la Ermita de San José Obrero, que se encuentra cercana al manantial de Roya. Desde allí vuelve a subirse al santo hasta la Ermita de Santa Ana.

En la sierra de Los Tajillos la fiesta continúa con una amplia participación popular de gente de todas las edades, incluyendo habitantes de los pueblos del alrededor. Familias y amigos hacen barbacoas y preparan comidas como salmorejos o tortillas. (Ver aquí)

-La Octava de los Remedios:

El origen de “La Octava” lo podríamos fechar en torno al 1743, recogiendo su máximo esplendor en los últimos 40 años. La fiesta organizada por la Hermandad Bendita Madre María Santísima de los Remedios, se celebra el tercer domingo de mayo. Dura cuatro días, donde las casetas, organizadas por hermandades o particulares, están ubicadas en el barrio “churretero”, desde la Iglesia de los Remedios hasta El paseo de Roya.

Ese tercer domingo de mayo es cuando la Virgen de los Remedios procesiona por las calles de Estepa. En torno a las doce de la noche es cuando tiene lugar la entrada a la Iglesia de los Remedios. Posteriormente, comienzan los fuegos artificiales. El lunes 16 de mayo, es fiesta local en la ciudad, tiene lugar “la Subida” de 12 a 12:30 la Virgen es paseada por su templo y a las 12:30 la suben a su camarín.

Asociada a esta festividad se relatan algunas anécdotas sobre la devoción que a esta Virgen en particular profesaban los bandoleros a la que, según la tradición popular, visitaban cuando regresaban a Estepa tras sus correrías por las campiñas y serranías de las tierras de Andalucía. (Ver aquí)

-Velá de Santa Ana:

La Velá de Santa Ana se celebra anualmente en Estepa en torno al 26 de julio. Se desarrolla en las calles más cercanas a la Ermita de Santa Ana donde se instalan adornos luminosos, atracciones de feria, casetas y puestos ambulantes. El primer día de Velá se colocan cucañas y juegos infantiles y juveniles en la Plaza de Santa Ana y se dan premios a los que consiguen los objetivos. (Ver aquí)

La elaboración de mantecados y pestiños está incluida en el ámbito de la actividad relacionada con la alimentación, donde no sólo se aborda el estudio de las cocinas en exclusividad, sino que se incluyen los elementos culinarios de elaboración y consumo colectivo, que se encuentran asociados a actividades festivas y productivas (recetas, maneras de hacer, catas, degustaciones, trucos de cocina, …). La elaboración de mantecados también se encuentra inscrita en la categoría de oficios y saberes, ya que incluye el conocimiento, la técnica o actividad económica de producción y transformación e implica un saber hacer representativo de un colectivo social y que se manifiesta en sentidos prácticos y simbólicos. (Ver aquí y aquí)

Expresiones como “mantecaera”, emborrizar”, “mondongueros”, “churreteros”, aljofifar”, “tacho”, “liao”, “cochura”; personajes como la Mamerta, la Colchona, y tantos otros que deberíamos tener en cuenta, son parte de un exclusivo imaginario colectivo estepeño, digno de contar y exportar.

De todos estos bienes patrimoniales, el que más define la identidad local de Estepa es sin duda la elaboración de mantecados.

Como señaló A. Tellez (2007), “rige el ciclo de vida de sus habitantes y es un referente de representación ideológica; aporta los ingresos más importantes a los estepeños; el trabajo en las fábricas de mantecado de Estepa, como ocurre con toda experiencia de trabajo, no sólo es parte de una realidad práctica y material vivida por sus protagonistas, sino del mismo modo cultural e ideática.

[…] Muchos de los contenidos culturales de la identidad socioprofesional de las mantecaeras son a su vez símbolos de identificación local de la comunidad estepeña. Numerosos elementos, tales como el argot profesional, los refranes y canciones en relación al trabajo, el tipo de relaciones sociales, su “economía temporal”, sus estrategias domésticas,… se convierten en referentes simbólicos de la identificación de Estepa con la fabricación de mantecados. […] Es el motor económico de la localidad, una actividad tradicional y altamente apreciada en el municipio; ofrece trabajo a las mujeres, en un contexto sociolaboral donde el desempleo es un problema notable; de prestigio, pues se considera que ser mantecaera es el mejor trabajo femenino del mercado local: representa para las mujeres un tiempo y espacio de sociabilidad especialmente femenina, lo que contribuye a la valoración positiva de esta actividad de mujeres. […]

[…] El trabajo en las fábricas de mantecado, más allá de su importancia económica, pasa a constituirse en un elemento emblemático que identifica a una sociedad – Estepa – con su producción. Por lo tanto el mantecado constituye un elemento objetivo sobre el que se ha creado la identificación local de esta comunidad. Podemos decir pues, que estamos ante una actividad industrial que al dotarse de elementos simbólicos, adquiere un carácter representativo para el colectivo de habitantes de Estepa que va más allá de su mera funcionalidad económica, puesto que con ella se identifican incluso aquellos sectores de la comunidad no directamente implicados en el trabajo en las fábricas.

[…] Aglutina a todos los sujetos con independencia de su posición en las relaciones de producción y el sistema de estratificación social.

Por todo esto, no es difícil comprender qué significa para ellos afirmar que “el mantecao es todo en Estepa” o que “sin mantecaos este pueblo no existiría”.

De hecho, ¿cuántos chascarrillos, saber popular e información profesional se habrá compartido en los corrillos de fábrica? ¿Quién sugeriría una nueva práctica que inspiró a tantos diseñadores industriales para mejorar las máquinas, motores, moldes y procesos? ¿Qué cabeza pensante añadiría un nuevo ingrediente de éxito en la producción? ¿Qué manos tuvieron el arte de practicar un nuevo pliegue en los envoltorios? ¿Cuántas mejoras técnicas se han transmitido de madres a hijas, de compañeras a encargadas?

Un orgullo, una perseverancia y una sabiduría que ahora se reconoce y valora.

Concha Martínez de Abellanosa

Revista de Feria 2011

Páginas relacionadas:

-Vídeo promocional: Atlas de Patrimonio Inmaterial de Andalucía

-Vídeo promocional: Tu pueblo, tu cultura

-Dossier: Atlas de Patrimonio Inmaterial de Andalucía (La Hornacina)

-IAPH: Atlas de Patrimonio Inmaterial de Andalucía

Webs y obras relacionadas:

-Patrimonio Histórico-Patrimonio Etnográfico. Téllez Infantes A. Actas de las III Jornadas sobre Historia de Estepa. 1998.

-Semana Santa de Estepa: "Fiesta de Interés Turístico Nacional de Andalucía". Devociones de Estepa.

LA OBRA DEL CARMEN

Entre todos podemos

Me gustaría comenzar estas palabras que os voy a dirigir gracias a la gentileza del Ayuntamiento saludando a todos los estepeños y deseándoles que aprovechen las vacaciones para descansar y disfrutar antes de que comience el nuevo curso, la nueva campaña de mantecados o la temporada de aceituna.

El motivo por el que os dirijo estas palabras es algo importante para todos nosotros, algo que todos queremos y debemos conservar, nuestra querida iglesia del Carmen. Como ya os dije el año pasado la Iglesia necesita una intervención urgente y en el año transcurrido se han ido dando los pasos para que la obra pueda empezar. Informes previos, proyecto y visto bueno de las diferentes instituciones necesarias para que todo salga adelante. Hoy mientras que yo escribo estas palabras nuestro proyecto está pasando por la comisión de cultura de la junta de Andalucía y ya ha pasado por la del Obispado. En cuanto la burocracia nos deje, si Dios quiere, comenzaremos a ver andamios.

También se ha gestionado la parte económica, tan importante en estos casos, a través de domiciliaciones con las que casi doscientas personas de nuestro pueblo están colaborando y que son nuestro mayor apoyo.

Quiero comentaros, que a pesar de todo lo dicho, vamos a necesitar la colaboración de todos, lo que es un esfuerzo para unos pocos, se hace mucho más llevadero cuando somos muchos. Nosotros hemos querido empezar con el compromiso de los feligreses de nuestra parroquia. Ahora toda la comunidad parroquial unida y colaborando le pide al pueblo de Estepa que le ayude. Necesitamos que cada uno aporte lo que esté en su mano, pero que nadie deje de colaborar el día en que salgamos a pedir por el pueblo.

Esto, no se hace por el cura, ni por el hermano mayor de la hermandad, ni no por fulanito de tal. Esto lo hacemos por que la Iglesia del Carmen es parte del patrimonio de nuestro pueblo y no queremos que se pierda o que se quede tan seriamente tocada que sea difícil de recuperar. Como ya pasó con otros templos con anterioridad y de lo que todos nos lamentamos hoy, como la Iglesia del Convento de la Victoria desparecida y de la que sólo nos queda su hermosa torre.